香港作为国际大都市,人口密集且流动性高,在新冠疫情期间多次成为疫情爆发的焦点,本文将深入分析香港疫情的主要发生地,探讨其背后的原因、影响及防控措施,为未来公共卫生管理提供参考。

公共屋邨与密集住宅区

香港的公共屋邨(如葵涌邨、沙田邨等)因人口密度高、居住空间狭小,成为疫情传播的高风险区域,2022年初葵涌邨暴发大规模感染,短时间内出现数百例确诊病例,凸显了居住环境对病毒传播的影响。

餐饮与娱乐场所

酒吧、茶餐厅等密闭场所多次被列为疫情“重灾区”,2020年“酒吧群组”和2022年“火锅店群组”均导致病毒快速扩散。

跨境口岸与交通枢纽

香港国际机场、港珠澳大桥等口岸因人员流动频繁,成为输入性病例的主要来源,2021年机场货运区曾暴发Delta变异株聚集性感染。

养老院与医疗机构

老年群体集中的养老院和医院病房易发生聚集性感染,2022年,多家养老院因员工或访客输入病毒导致院内传播,死亡率显著上升。

城市空间结构缺陷

社会经济因素

国际枢纽的“双刃剑”效应

香港的开放性使其成为变异毒株(如Omicron)传入的“第一站”,但严格的入境隔离措施也一度引发争议。

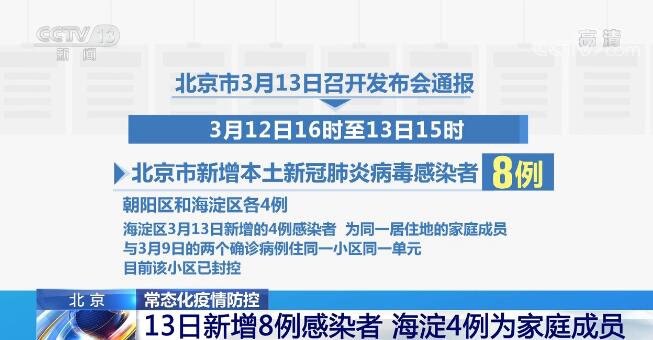

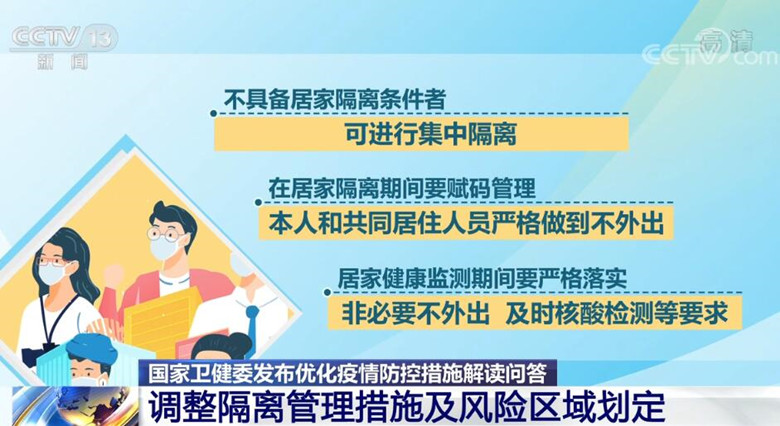

针对性封锁与强制检测

政府对疫情严重的屋邨实施“围封强检”,短期内切断传播链,但长期效果受限于资源分配不均。

疫苗推广与通行证制度

“疫苗通行证”政策显著提升接种率(2023年第三针接种率达80%),但部分长者仍存犹豫。

科技手段辅助追踪

“安心出行”APP帮助定位高风险场所,但隐私问题引发社会讨论。

跨境防控的平衡

2023年逐步放宽入境隔离,改为“0+3”政策,在恢复经济和防疫间寻求平衡。

成功经验

待解难题

未来方向

香港的疫情主要发生地映射出城市治理的深层矛盾,也为全球高密度城市提供了重要借鉴,只有通过空间优化、社会公平与科技赋能的综合策略,才能构建更具韧性的公共卫生体系。

(全文共计约850字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~